Rechtsquellen / Normenhirarchie

Gesetze

Beschlossen durch die Legislative, die gesetzgebende Gewalt

Z.B. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),

StGB (Strafgesetzbuch),

LMBG (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz).

Verordnungen

Beschlossen durch die Exekutive.

Verordnungen Regeln einzelfragen z.B. StVO (Straßenverkehrsordnung).

Satzungen

Rechtsnormen von Vereinen.

Sobald Normen nicht mit den Übergeordneten im Einklang sind sind diese nichtig.

Privates, Öffentliches Recht

Die Einordnung in privates bzw. öffentliches Recht richtet sich nach den Rechsubjekten (am Rechtsgeschäft beteiligte Personen) oder Körperschaften (Verbände) und der rechtlichen Beziehung zwischen ihnen.

Das öffentliche Recht regelt Fälle in welchen sich Träger der öffentlichen Gewalt und einzelne Bürger gegenüberstehen.

Das private Recht regelt die Beziehung zwischen rechtlich Gleichrangigen und weist ihnen Rechte zu Verpflichtungen zu.

Privatrecht |

Öffentliches Recht |

|

|

|

||

Das BGB

Der Zentrale Punkt des Privatrechts ist das BGB, Bürgerliches Gesetzbuch.

Es ist in 5 Bücher unterteilt:

Allgemeiner Teil

Er enthält wesentliche Grundregeln für das zweite bis fünfte Buch.

Schuldrecht

Das römischrechtlich geprägte Schuldrecht enthält Regelungen für verpflichtende Verträge, wie Kaufverträge, Mietverträge oder Dienstverträge.

Sachenrecht

Das deutschenrechtlich geprägte Sachenrecht enthält insbesondere Regelungen für Eigentum und Besitz.

Familienrecht

Das deutschenrechtlich geprägte Familienrecht enthält inzwischen die wesentlichen Regelungen über Ehe und Familie.

Erbrecht

Das deutschenrechtlich geprägte Erbrecht enthält umfangreiche Regelungen zu Testament, Erbfolge und Erben.

Willenserklärung

Eine Erklärung, objektiver oder auch äußerer Tatbestand genannt, mit der ein Wille, subjektiver Tatbestand, im Bewusstsein desselben, erkennbar abgeben wird.

Die Erklärung kann durch,

- eine ausdrückliche Äußerung, schriftlich oder mündlich,

- eine schlüssige Handlung (konkludentes Verhalten) z.B. Handzeichen (z.B. Handschlag) oder Geld einwerfen

- oder im Falle von Geschäftsleuten also im Handelsrecht durch Schweigen abgegeben werde.

Ein Rechtsgeschäft kann einseitig (z.B. Kündigung) oder mehrseitig (z.B. Vertrag) sein.

Damit ein mehrseitiges Rechtsgeschäft zustandekommt müssen die beteiligten Parteien eine Einigung erziehlen d.h. auf eine Willenserklärung, den Antrag, muss eine entsprechende Willenserklärung, die Annahme, folgen.

Bsp.: Kauf, Miete, Ehe.

Einseitige Rechtsgeschäfte erfordern keine Annahme, Beispiele sind: Kündigung (empfangsbedürftig), Rücktrittserklärung.

Relevante Paragraphen des BGB's

§145 Bindung an den Antrag (Willenserklärung); Ausnahme ?Freizeitklauseln?

§146 Antrag erlischt wenn er Abgelehnt wird oder abgewandelt angenommen wird (->neuer Antrag)

§§147-149 Annahmefrist:

- wenn Vertragsschließende anwesend, beisammen sind: sofort.

- unter Abwesenden: angemessener, erwartungsgemäßer Zeitraum.

Verpflichtungs-, Erfüllungsgeschäft

Das Verpflichtungsgeschäft, der Vertragsabschluss, stellt den ersten Teil eines Vertrages dar, in welchem sich die Vertragspartner verpflichten den Vertrag zu erfüllen.

Der zweite Teil ist das Erfüllungsgeschäft und stellt die Erfüllung des Vertrages dar.

Vertragsarten (9)

| Vertragsart/-partner | Vertragsinhalt | Fallbeispiel |

|

Kaufvertrag

Käufer - Verkäufer §433 |

Übergabe eines Eigentums gegen den Kaufpreis. | Hans nimmt einen Schockoriegel aus dem Regal und bezahlt ihn an der Kasse. |

|

Mietung

Vermieter - Mieter §535 |

Gebrauchsüberlassung gegen Geld. | Frank überlässt Hans für 100€ monatl. eine 1³-Zimmer-Wohung. |

|

Schulddarlehensvertrag Darlehensgeber - -nehmer §607 (Darlehen = gleicher Gegenstand wird zurückgegeben.) |

Verbrauchsüberlassung und Rückgabe von Ware gleicher Art, Güte, Menge, eventuell mit Vergütung. | Frank nimmt einen Kredit auf. |

|

Pachtvertrag Verpächter - Pächter §581 |

Gebrauchsüberlassung mit Gegenleistung. | Mark lässt Tom für 100€ seine Obstwiese zum Obst ernten verwenden. |

|

Leihe Verleiher - Entleiher §598 (Leihe = der selbe Gegenstand wird zurück gegeben.) |

Gebrauchsüberlassung ohne Gegenleistung. | Hans überlässt Paul kostenlos seinen PKW für eine Woche. |

|

Schenkung

Schenker - Beschenkter §516 |

Bereicherung eines anderen mit gegenseitigem Einverständnis ohne Gegenleistung. | Klaus schenkt Frank ein Fahrrad. Frank freut sich. |

|

Werkvertrag

Unternehmer - Besteller §631 |

Herstellung eines Werkes gegen Vergütung Material vom Besteller. | Hans hat sich Stoff gekauft und lässt sich für 10€ daraus eine Hemd nähen. |

|

Werklieferungsvertrag

Hersteller - Käufer §651 |

Herstellung eines Werkes gegen Vergütung; Material beschafft der Hersteller. | Hans sucht sich Stoff aus und Lässt sich für 10€ eine Hose nähen. |

|

Dienstleistungvertrag

Dienstleister - Empfänger §611 |

Dienste, der nicht der Produktion eines materiellen Gutes dient, gegen Vergütung. | Hans verbringt für 20€ einen Tag auf einer Beauty-Farm. |

- Alle Paragraphen verweisen auf das BGB.

Die Vertagsfreiheit ist eine Ausprägung des Grundsatzes der Privatautonomie, einem Prinzip im deutschen Zivilrecht nach welchem sich jeder einen freien Willen bilden und diesen äußern bzw. danach handeln kann (Allgemeine Handlungsfreiheit).

Es gestattet jedermann, Verträge zu schließen, die sowohl hinsichtlich des Vertragspartners als auch des Vertragsgegenstandes frei bestimmt werden können, sofern sie nicht gegen zwingende Vorschriften des geltenden Rechts, gesetzliche Verbote oder die guten Sitten verstoßen.

Grundsätze der Vertragsfreiheit (4)

Personenfreiheit

Inhaltsfreiheit

Unter Inhaltsfreiheit versteht man die Möglichkeit, den Inhalt der vertraglichen Regelungen frei zu bestimmen. So können auch völlig neue, vom Gesetz nicht vorgesehene Vertragstypen geschaffen werden (Typenfreiheit). Beschränkt wird die Inhaltsfreiheit durch den Typenzwang, z.B. im Sachenrecht in welchem ämtliche Rechtsformen festgelegt sind was heißt, dass jede sachenrechtliche Vereinbarung einem der ausdrücklich im BGB geregelten Rechte entsprechen muss - anders als im Schuldrecht, wo durch Vereinbarungen neue Vertragstypen geschaffen werde können.

Formfreiheit

Formfreiheit meint, dass man Verträge grundsätzlich ohne eine bestimmte Form schließen kann bzw. dass man eine Form wählt, die nicht im Gesetz erwähnt ist.

Formfreiheit besteht dann nicht, wenn eine gesetzliche Form, zum schutz der Vertragsschließenden, vorgeschrieben ist, z.B. beim Sachenrecht, bei Grundstücksgeschäften, langfristigen Verträgen mit wiederkehrenden Kosten (diese müssen schriftl. Verfasst werden), Kredite (schriftl.), Gründstück erwerb (schriftl., beurkundet) oder Mietverträge (schriftl.).

Aufhebungsfreiheit

Die Aufhebungsfreiheit bedeutet schließlich, dass man sich auch wieder von geschlossenen Verträgen lösen kann.

Gillt aufgrund der gesetzlichen Bindung an den Antrag §145 lediglich in besonderen Fällen z.B. Haustürgeschäfte §312, Geschäfte die dem Fernabsatzgesetz unterliegen d.h. per Fernkommunikationsmittel abgeschlossen worden sind.

- Basiert auf Vertragsfreiheit der Wikipedia.

Geschäftsunfähig sind natürliche Personen unter 7 Jahren.

Rechtsgeschäfte mit ihnen sind nichtig; nicht aber mit den gesetzlichen Vertretern.

Beschränkt Geschäftsfähig sind Personen zwischen 6 und 18 Jahren.

Ausschliesend Vorteilbehaftete Rechtsgeschäfte wie z.B. die Annahme einer Schenkung von etwas das keine weiteren kosten hervorruft können ohne Zustimmung und auch gegen den Willen des gesetzlichen Vertreters von beschränkt Geschäftsfähigen abgeschlossen werden.

Nicht ausschlieslich Vorteilbehaftete Rechtsgeschäfte mit ihnen sind schwebend Unwirksam d.h.:

-bei eiseitigen Rechtsgeschäften ist die sofortige zustimmung des gesetzl. Vertreters notwenig sonst ist das Rechtsgeschäft nichtig (ungültig).

-bei mehrseitigen Rechtsgeschäften reicht eine nachträgliche zustimmung um eine Gültigkeit herzustellen.

Fallbeispiel:

Frank macht eine Ausbildung; 60% seines Gehalts bekommt er von seinen Vertretern zu Verfügung gestellt.

Frankt will einen PC für 2000€ kaufen.

Wie ist die Rechtslage...

wenn die Vertreter mit dem Kauf einverstanden sind?

Das Rechtsgeschäft ist gültig.

wenn die Vertreter nicht einverstanden sind?

Das Rechtsgeschäft ist undgültig und der PC muss eventuell, auch kaputt, vom Händler zurückgenommen werden.

wenn Frank den PC gegen den Willen seiner Eltern geschenkt bekommt?

Das Rechtsgeschäft ist dennoch gültig.

wenn er eine teuere Dokumentation bestellt?

Abhängig von der Entscheidung seiner Vertreter.

Samstag, 05 November, 2005, 15:51 - Wirtschaftslehre

"Nichtigkeit" als Rechtsbegriff verwendet ist gleichbedeutend mit "Unwirksamkeit".

Ein Rechtsgeschäft kann aus folgenden Gründen (4) nichtig sein:

Mangel an Geschäftsfähigkeit

- Geschäftsunfähigkeit §105 Abs. 1

- Bewusstlosigkeit, vorrübergehende Störung der Geistesfähigkeit §105 Abs. 2

Mangel im rechtsgeschäftlichen Willen

- Scheingeschäft §117

- Mangelnde Ernstlichkeit (Scherzgeschäft) §118

Mangel in der Form

- Formmangel §313

Rechtsgeschäfte die eine besondere Form erfordern.

Z.B. Kredite (schriftlich), Hauskauf (schriftlich, beurkundet).

Mangel im Inhalt des Rechtsgeschäfts

- Gesetzliches Verbot §134

- Rechtswidrige Vermögensvorteile, Betrug §263 StGB

- Sittenverstoß §138 Abs. 1

- Wucher §138 Abs. 2

Fallbeispiele:

Frank erschleicht sich durch gefälschte Bilanzen einen Kredit bei einer Bank.

Mangel im Inhalt des Rechtsgeschäfts - Gesetzl. Verbot - $134 - nichtig.

Frank vermietet die Zimmer seiner verkommenen Wohnung für 350€.

Mangel im Inhalt des Rechtsgeschäfts - Wucher $138 - nichtig.

Frank kauft 32 LSD-Tabletten.

Mangel im Inhalt des Rechtsgeschäfts - Gesetzl. Verbot §134 - nichtig.

Ein Trainer besticht den Trainer einer anderen Manschaft.

Mangel im Inhalt des Rechtsgeschäfts - Sittenwidrig §138 - nichtig.

Frank verkauft sein Haus ohne den Grundstücksvertrag beurkunden zu lassen.

Mangel in der Form - Formmangel §125 - nichtig.

Frank hinterzieht Steuern, indem er bei dem Verkauf von Etwas den offziellen Preis niedriger setzt als den inoffiziellen.

Mangel im rechtsgeschäftlichen Willen - Scheingeschäft §117 - nichtig.

Frank hat seit Tagen nichtsmehr gegessen. Er sagt zu Wilhelm: "Ich würde 10€ für ein Sandwich zahlen!" - Wilhelm nimmt das Geschäft an.

Mangel im rechtsgeschäftlichen Willen - Mangelnde Ernstlichkeit §118 - oder Mangel im rechtsgeschäftlichen Willen - Mangelnde Ernstlichkeit (Scherzgeschäft) §118 - nichtig.

Eine Lehrerin "verkauft", um zu zeigen wie ein Verkaufsgeschäft abläuft, einem Schüler ihre Unterwäsche.

Mangel im rechtsgeschäftlichen Willen - Mangelnde Ernstlichkeit (Scherzgeschäft) §118 - nichtig.

Frank unterschreibt unter Schock nach einen einem Unfall einen Vertrag.

Mangel an Geschäftsfähigkeit - Bewusstlosigkeit, vorrübergehende Störung der Geistesfähigkeit §105 Abs. 2 - nichtig.

Frank verkauft einem Dreijährigen ein Radio.

Mangel an Geschäftsfähigkeit - Geschäftsunfäigkeit §105 Abs. 1 - nichtig.

Frank schenkt Wilhelm in trunkenheit seine Schuhe.

Mangel an Geschäftsfähigkeit - Geschäftsunfähig Bewusstlosigkeit, vorrübergehende Störung der Geistesfähigkeit §105 Abs. 2 - nichtig.

Frank kauft etwas in dem Vorhaben es später zurückzugeben.

Geheimer Vorbehalt §116 - gültig.

-Alle Paragraphen verweisen, sofern nicht anders Vermerkt, auf das BGB.

Anfechtung bedeutet im deutschen Zivilrecht die Ausübung eines Rechts zur nachträglichen Vernichtung eines Rechtsgeschäfts - §142 Abs. 1.

Nach erfolgreicher Anfechtung kann Schadensersatz gefordert werden (Vertrauensschaden).

Gründe für Anfechtungen (6)

| Anfechtungsgrund | Erklärung | Fallbeispiel |

|

Erklärungsirrtum

§119 |

Wille und Erklärung fallen durch z.B. Versprechen oder Verschreiben auseinander. | Frank will für 100 000€ Lolis kaufen schreibt aber aus Versehen 100 0000 in den Bestellschein. |

|

Inhaltsirrtum

§119 |

Erklärender irrt über wesentliche Eigenschaften wie z.B. die Kreditwürdigkeit, das Herstellungsjahr oder die Echtheit von Gegenständen. | Frank kauft ein DaVinci Imitat unter der Annahme es handele sich um ein Original. |

|

Falsche Übermittlung §120 |

Dem Empfänger geht eine andere Erklärung zu als vom Erklärenden abgegeben. | Frank versteht als er mit Hans telephoniert aufgrund der lauten Umgebung anstatt "Kaufen" "Verkaufen". |

|

Arglistige Täuschung

§123 |

Es wird bewusst Irrtum geschaffen oder aufrechterhalten - Täuschung.

Der Täuschende weis das ohne die Täuschung kein Abkommen zustande kommen würde - Arglist.

Der Getäuschte muss aufgrund der Täuschung sich dazu Entschieden haben ein Geschäft eingehen - Kausalität. |

Frankt will eine unfallfreie Yacht kaufen. Heinz verkauft ihm eine Yacht die einen Unfall hatte als Unfallfrei. |

|

Widerrechtliche Drohung §123 |

Ankündigung eines Übels - Drohung.

Die Drohung ist widerrechtlich - Widerrechtlichkeit. Der Bedrohte muss aufgrund der Drohung ein Geschäft eingehen - Kausalität. |

Frank kauft einen Turnschuh da Heinz ihn sonst blau Anmalen würde. |

Form der Anfechtung

Die Anfechtung erfolgt durch eine formlose Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner - §143 Abs. 1.

Wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft vom Anfechtungsberechtigten bestätigt wurde, ist nachfolgende Anfechtung ausgeschlossen - §144 Abs. 1.

Anfechtungsfrist

Die Anfechtung muss unverzüglich, ohne "schuldhaftes Zögern", mindestens 1 Jahr nach Entdeckung des Anfechtungsgrundes oder der Beendigung der Zwangslage erfolgen - §142 .

Fallbeispiele:

Ein Verkäufer verschickt anstelle des teueren Mineralwassers ein billiges.

Inhaltsirrtum §119 - anfechtbar.

Frank kauft ein Grundstück um ein Haus darauf zu bauen. Nach Abschluss des Vertrages stellt er fest das für dieses Gebiet ein Bauverbot gillt.

Inhaltsirrtum, Irrtum über wesentliche Eigenschaften §119 - anfechtbar.

Frank schickt Heinz Karamelbonbons holen. Dieser vergisst den genauen Aufrag und kauft Sahnebonbons.

Falsche Übermittlung §120 - anfechtbar.

Frankt verlangt erfolgreich mit einer Waffe auf den Verkäufer zielend einen Preisnachlass.

Widerrechtliche Drohung §123 - anfechtbar.

Frank verkauft Hans, der berauscht werden will, Sahnebonbons, mit dem Versprechen, diese hätten eine haschgift ähnliche Wirkung.

Arglistige Täuschung §123 - anfechtbar.

Frank hält, in dem Glauben einen Anhalter mitzunehmen, an der Roten Meile an und nimmt eine Frau mit, die anschließend eine Bezahlung verlangt.

Inhaltsirrtum §119 - anfechtbar.

Frank ist zum ersten mal auf einer Versteigerung und winkt seinem Freund zu. Was ihm nicht Bewusst ist: er hat soeben Kunst ersteigert.

Erklärungsirrtum §119 - anfechtbar.

-Alle Paragraphen verweisen auf das BGB.

Haushalte,

haben Bedürfnisse, die man, wenn genügend Kaufkraft vorliegt Bedarf nennt.

Unternehmen,

produzieren die vom Haushalt gewünschten Güter.

Somit wird die bestehende Güterknappheit überwunden.

Der Markt

ist dort wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen.

Die Unternehmen wollen wenig Güter für viel Geld verkaufen,

die Haushalte viel Güter für wenig Geld einkaufen (Dieses Menschenbild ist Grundlage aller folgenden Artikel).

Aus diesen gegensätzlichen Interessenslagen entsteht der Marktpreis.

Marktgleichgewicht

Falls sich Nachfragemenge und Angebotmenge decken spricht man vom Marktgleichgewicht. Die Menge wird dann Gleichgewichtsmenge und der Preis Gleichgewichtspreis genannt.

Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind spricht man von einem vollkommenen Markt:

Räumliche Gleichheit

Alle Händler am selben Ort sodass niemand wegen einer abgelegenen Firmensitz benachteiligt ist.

Qualitative Gleichheit

Keine Persönlichen Vorlieben

Die Kunden achten nicht auf Marken bzw. die Gestaltung der Produkte.

Keine Zeitlichen Unterschiede

Alle Händler bieten gleichzeit ihre Ware an.

Vollkommene Markttransparenz

Der Konsument kann jederzeit alle Angebote einsehen.

Bilaterales Polypol

Es gibt viele Anbieter und viele Verkäufer für ein bestimmtes Produkt.

Auf einem vollkommenen Markt funktionieren die Unternehmen nur als Mengenanpasser. Sie müssen den Preis als gegeben, man sagt auch als Datum, hinnehmen.

Auf dem vollkommenen Markt kann kein Marktungleichgewicht herrschen, die Unternehmen produzieren in der Regel an der Kapazitätsgrenze wodurch Investitionen, Forschung, Wachstum und steigender Wohlstand nicht möglich sind.

Nach der Anzahl der Marktteilnehmer

|

Ein

Nachfrager |

Wenige

Nachfrager |

Viele Nachfrager | |

|

Ein

Anbieter |

Zweiseitiges

(=bilaterales) Monopol |

Beschränktes Angebotsmonopol | Angebotsmonopol |

|

Wenige

Anbieter |

Beschränktes Nachfragemonopol | Bilaterales Oligopol | Angebotsoligopol |

|

Viele

Anbieter |

Nachfragemonopol | Nachfrageoligopol | Bilaterales Polypol |

Nach räumlichen Gesichtspunkten (5)

Kommunale Märkte

Regionale Märkte

Nationale Märkte

Supernationale Märkte

Eine Wirtschaftsunion, z.B. die EU, als Markt.

Globale Märkte

Nach zeitlichen Gesichtspunkten

Ständige Märkte

Z.B. Wochenmärkte.

Nicht ständige Märkte

Z.B. Jahr-, Saisonmärkte.

Nach räumlich-zeitlichen Gesichtspunkten

Zentralisierte Märkte

Auch Punktmärkte genannt. Angebot und Nachfrage kommen an einem realen Ort und zur gleichen Zeit zusammen.

Z.B. Auktionen, Jahrmärkte.

Dezentralisierte Märkte

Angebot und Nachfrage treffen nicht am gleichen Ort zusammen und eventuell nicht zur gleichen Zeit zusammen.

Z.B. Telefon-, Fax-, Brief-, Internetgeschäfte.

Nach sachlichen Gesichtspunkten (4)

Arbeitsmärkte

Märkte für Arbeitskräfte.

Warenmärkte

Märkte für Rohstoffe, Industrie- Agrar-, Halberzeugnisse und Fertigwaren.

Kaptialmärkte

Märkte für Devisen und Wertpapiere.

Faktormärkte

Märkte für Produktionsfaktoren wie Werkstoffe und Arbeitskräfte.

Nach Zugsangsmöglichkeit zu den Märkten

Offene Märkte

Geschlossene Märkte

- Finanzielle Zugangsbeschränkung

Z.B. der Einstiegs in Flugszeuggeschäft.

- Technische Zugangsbeschränkung

Z.B. Lizenz- oder Patenterteilung als Markzulassung.

- Rechtliche Zugangsbeschränkung

Z.B. Gewerbeausweis, Kozessionserteilung, Befähigungsnachweis.

Nach Verwendungszweck der Güter

Produktions-, Investitionsgüter

Märkte für Produktionsfaktoren.

Konsumgüter

Nach funktionellen Gesichtspunkten (3)

Beschaffungsmärkte

Märkte für Produktionsfaktoren.

Absatzmärkte

Märkte für Investitions- und Konsumgütern.

Finanzmärkte

Teilt sich auf in Markt für kurzfristige Kredite und langfristige Kredite.

Nach der verschiedenheit der Güter

Elementarmärkte

Es wird nur mit einem Gut, homogenen Gut, gehandelt.

Z.B. Goldmärkte.

Aggregatmärkte

Es wird mit unterschiedlichen Gütern, heterogenen Gütern, gehandelt.

Z.B. Obst- und Gemüsemärkte.

Nach der Stellung der Markteilnehmer

Käufermärkte

Der Käufer hat eine bessere Position als der Verkäufer.

Z.B. beim Nachfragemonopol der Fall.

Verkäufermärkte

Der Verkäufet hat hier eine bessere Position als der Käufer.

Z.B. beim Verkäufer Oligopol der Fall.

| Anbieter Monopol | Anbieter Oligopol | Anbieter Polypol | |

|

Nachteile für

Nachfrager |

hohe Preise,

keine Auswahl, keine Weiterentwicklung, kein Qualitätsvergleich |

großer Zeitaufwand,

schlechteren Überblick |

|

|

Vorteile für

Nachfrager |

guter Marktüberblick,

Zeitersparnis Durch Massenproduktion könnte der Preis gesenkt werden |

billige Preise,

große Vielfalt, bessere Qualität |

|

|

Vorteile für

Anbieter |

keine Konkurenz,

hohe Gewinne, große Marktmacht |

/ | |

|

Nachteile für

Anbieter |

/ |

weniger Gewinn,

kein Einfluss auf Preise |

Der Markt-Preis-Mechanismus bezeichnet die Wechselwirkung zwischen Angebot, Nachfrage und Preis. Diese Wechselwirkung bewirkt das sich ein Marktungleichgewicht in ein Marktgleichgewicht ändert. Sie ist abhängig von der vollkommenheit des Marktes. Je unvollkommener desto schlechter funktioniert der Markt-Preis-Mechanismus.

Charackteristika der Preisbildung

%wie verhält sich bei der preisbildung die modelausage und die wirtsch. wirkluchkeit zueinander

| Kurs | Angebot insgesamt | Nachfrage insgesamt | Umsatz in Stück | Nachfrage überschuss | Angebot übeschuss |

| 37 | 70 | 460 | 70 | 310 | |

| 38 | 180 | 350 | 180 | 90 | |

| 39 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |

| 40 | 350 | 185 | 176 | 75 | |

| 41 | 380 | 120 | 180 | 180 | |

| 42 | 420 | 70 | 70 | 270 |

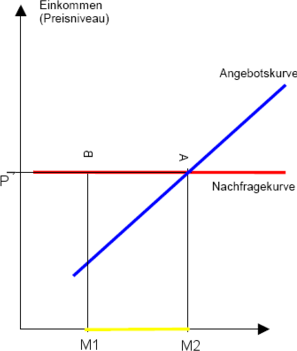

GRAFIK

Wenn das Angebot der Nachfrage entspricht ist der Umsatz (=Erlös) am größten.

Auf einem vollkommenen Markt kann kein Marktungleichgewicht herrschen. erfolgt jede der folgenden Änderungen gleichzeitig mit ihrer jeweiligen auswirkung.

Bei einem Nachfrageüberhang, anderst gesagt, bei einer Angebotslücke steigt die Anbietermenge, die Produktionsmenge und der Preis.

Bei einem Angebotsüberhang, anderst gesagt, bei einer Nachfragelücke sinkt die Anbietermengen, die Produktionsmenge und der Preis.

GRAFIK (vergl. preis / verkauf)

Steigt der Preis sinkt die Nachfrage. Es kommt zu einem Angebotsüberhang.

Sinkt der Preis steigt die Nachfrage. Es kommt zu einem Nachfrageüberhang.

Kann auf einem Markt ein übderdurchschnittlicher Gewinn erziehlt werden steigt die Anbieterzahl und die Angebotsmenge. Es kommt zu einem Angebotsüberhang.

%wirkung von märkten die überdurchschnittliche gewinne erziehlen können.

%wie kann der typische verlauf der nachfragekurve vom wirtschaftlichen standpunkt her begründet werden

%was bringt die marktnachfrage kurfe für ein bestimmtes gut zum ausdruck

%grenzanbieter

%grenznachfrager

Funktionen des Preises (7)

Bei außreichend funktionierendem Markt-Preis-Mechanismus hat der Preis folgende funktionen:

| Ausgleichs-, Koordinationsfunktion | Der Preis ermöglicht die abstimmung der Einzelpläne der Wirtschaftssubjekte. Er hilft der Annäherung an das Marktgleichgewicht. |

| Signalfunktion | Steigende Preise zeigen, daß Güter knapp werden. Sinkende Preise zeugen eine sinkende Nachfrage und oder wachsende Konkurenz. |

| Messfunktion | Der Preis macht Güter Bewert- und somit Vergleichbar. |

| Anreiz- und Erziehungsfunktion | Durch der Preis wird Wirtschaftssubjekten der Anreiz gegeben ökonomisch zu handeln und eventuell teuere Güter durch Günstigere zu substituieren. |

| Allokationsfunktion | Der Preis lenkt Produktionsfaktoren in die Bereiche in denen am meisten Gewinn erziehlt werden kann. |

| Verteilungsfunktion | EINLEUCHTENDE ERKLÄRUNG... |

| Auslesefunktion | Unternehmen die über dem Marktpreis liegen gehen Pleite. |

Einflüsse die zu einer Preisänderung führen

Auf einem vollkommenen Markt können folgende Faktoren den Preis beeinflussen: (6)

Naturereignisse

Neuentwicklungen, sich ändernde Zukunftserwartungen.

Einkommensentwicklung.

Steigt das Einkommen steigt die Nachfrage.

Allerdings steigt die Nachfrage nach manchen Grundnahrungsmittel unterproportional (engelsches Gesetz).

Und die Nachfrage nach inferioren Gütern sinkt und wird durch die Nachfrage nach superioren ersetzt. Z.B.: Anstelle eines VWs wird ein Porsche gekauft.

Bevölkerungsentwicklung

Preisänderungen von Substitutionsgütern

Wächst z.B. der Preis der Butter rapide wird auf Margarine umgestellt.

Preisänderungen von Komplementärgütern

Steigt z.B. der Preis für Benzin rapide wird der Auto absatz sinken.

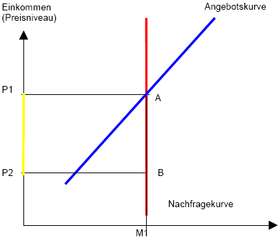

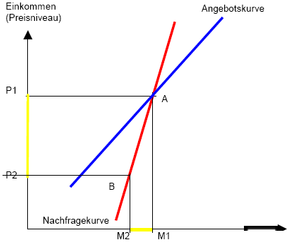

Preiselastizität

Die Preiselastizität gibt an wie stark sich eine Preisänderung eines Gutes auf dessen Nachfrage auswirkt.

Je wichtiger ein Gut für die Wirtschaftssubjekte ist desto unelastischer ist dessen Preis.

Preiselastitzität (epsilon) = Mengenzuwachs (M2 - M1) / ursprüngliche Menge (M1) / Preiszuwachs (P2 - P1) / ursprünglicher Preis (P1)

Die grafische Darstellunge erfolgt über:

y = - x * epsilon

Die Preiselastitzität gibt die prozentuale Mengenänderung pro prozentualer Preisänderung.

epsilon -> unendlich

Vollkommen elastisch oder auch unendlich elastisch.

Eine Preisänderung (verschiebung der Angebotskurve nach oben bzw. nach unten) bewirkt eine maximale Nachfrageänderung (y-Achse: Nachfrage, Absatzmenge).

epsilon = 0

Vollkommen unelastisch.

Eine Preisänderung ändert nichts an der Nachfrage.

Ist der Fall bei: Medizin, Wasser.

Allgemein: bei Zwangsbedarf.

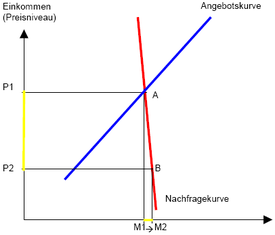

epsilon < 1

Sehr unelastisch.

Eine Preissenkung bewirkt eine unterproportionale Nachfragesteigerung.

Ist der Fall bei: Klopapier, Benzin, Grundnahrungsmittel.

Allgemein: bei dringlich benötigten Gütern

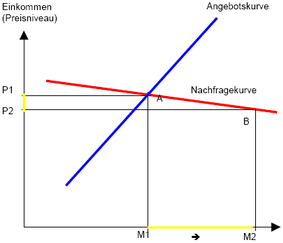

epsilon > 1

Sehr elastisch.

Eine Preissenkung bewirkt eine überproportionale Nachfragesteigerung.

Ist der Fall bei: Flugreisen, Theater.

tvgeb statl güter WS z.B. ? wtf

epsilon < 0

Invers elastisch oder auch negativ Elastisch.

Je höher der Preis desto höher die Nachfrage.

Ist der Fall bei: Antiquitäten, Kunstgegenständen, Oldtimer.

Allgemein: bei Wahlbedarf.

Beispiel:

| Preis pro Stück | Verkaufte Stückzahl |

| 3 | 200 |

| 2 | 300 |

epsilon = (300 - 200) / 200 / (3-2) / 3 = 1,66.. = sehr elastisch.

-grafiken: wikipedia

Donnerstag, 08 Juni, 2006, 20:08 - Wirtschaftslehre

Der Nutzen bezeichnet den Umfang des Zufriedenheitsgewinns pro Gütereinheit.

Der Gesamtnutzen ist die Summe aller Nutzensempfindungen bei einem bestimmten Versrgungsniveau.

Der Grenznutzen ist der Nutzenszuwachs der pro zusätzlicher gütereinheit entsteht. Er ist die Ableitung des Gesamtnutzens.

Erstes Gossensches Gesetz:

"Mit zunehmender Bedürfnissbefriedigung nimmt der Grenznutzen ab."

| Kunsumierte Gütermenge | Gesamtnutzen | Grenznutzen | |

| 0 | 0 | 30 | |

| 1 | 30 | 20 | |

| 2 | 50 | 10 | |

| 3 | 60 | 0 | |

| 4 | 60 | -10 | |

| 5 | 50 | ||

Zweites Gossensches Gesetz:

"Der Verbraucher maximiert dann seinen Nutzen, wenn sich die Grenznutzen der von ihm verwendeten Güter ausgleichen."

| Grenznutzen pro Geldeinheit für: | ||||

| Gut 1 | Gut 2 | Gut 3 | Gut 4 | Gut 5 |

| 30 | 30 | |||

| 20 | 20 | 20 | 20 | |

| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Bei sechs zu verfügung stehenden Geldeinheiten ist die beste Auswahl:

2 x Gut 1

2 x Gut 3

1 x Gut 4

1 x Gut 5

Falls noch eine siebte Geldeinheit zur verfügung steht kann zwischen allen Gütern gewählt werden. Wobei in diesem Fall eine maximale subjektive Zufriedenheit eventuell nicht Eintritt da der Konsument sich möglicherweise unsicher ist ob seine Wahl die beste war.

Sobald eine oder mehr Kriterien des vollkommenen Martkes nicht erfüllt werden spricht man von einem unvollkommenen Markt. Der unvollkommene Markt ist der Markt der realität, der vollkommene nur ein theoretisches Konzept.

Bilaterales Polypol

Da verschiedene Kriterien des vollkommenen Marktes nicht erfüllt sind kommt es nicht mehr zu einem Einheitspreis. Es gibts viele verschiedene Angebote für ein und das selbe Produkt. Dem gegenüber stehen viele verschiedene Typen von Kunden die jeweils verschiedene Preise zu zahlen bereit sind.

GRAFIk

Man spricht hierbei auch von einem Angebots- bzw. Nachfrageband.

Die Anbieter können ihre Preise aktiv gestalten.

Es ist dem Anbieter hierbeit Möglich den Preis zu Differenzieren, d.h. für verschiedene Anlässe und Personengruppen verschiedene Preise fest zu legen um so von jedem Kunden genau den Preis zu verlangen, den er gerade noch bereit ist zu zahlen. Beispiele hierfür wären: Studentenabo und Rentnerrabatte.

Beispielsrechnung:

Grafik

Preis 0 = p0 = 12 €

Menge 0 = m0 = 800 Stück

Wenn alle von allen Kunden der Gleiche Preis verlangt würde wäre der Umsatz also 800 * 12 = 9600 €.

p1 = 14 €

p2 = 16 €

m1 = 600 Stück

m2 = 400 Stück

Bei einer Preisdifferenzierung würde der Gewinn 16 * 400 + 14 * 200 + 12 * 200 = 11600 € betragen. Der Anbieter hätte also 2000 € mehr Geld eingenommen man sagt auch der Anbieter hat eine Konsumrente von 2000 € abgeschöpft.

Angebotsoligopol

Preisführerschaft

Hierbei übernimmt das wirtschaftlich stärkste Unternehmen die Preisführerschaft. Alle anderen Konkurenten verändern ihre Preise so lange nicht bis der Preisführer eine änderung vornimmt.

Ruinöse Konkurenz

Ruinöse Konkurenz bezeichnet ein Prinzip bei dem ein wirtschaftlich starkes Unternehmen den Preis senkt und so lange tief hält bis ein anderes Unternehmen aufgrund mangelnder Nachfrage (falls sie den Preis nicht ebenfalls gesengt haben) oder aufgrund mangelnder Ressourcen (falls sie bei dem niedrigen Preis kein Gewinn mehr machen und ihnen das Vermögen ausgeht) in den Ruin geht.

Reaktionen auf Preisveränderungen

Preiserhöhung

Wenn ein Unternehmen den Preis anhebt wird es, falls nicht die Mehrheit der Konkurenten mitzieht seine Gewinn- und Marktposition stark verschlechtern.

Preissenkung

Bei einer Preissenkung wären alle Mitbewerber gezwungen ebenfalls den Preis entsprechend zu senken, oder die Qualität der Produkte oder andere Eigenschaften der Produkte zu ändern (passive Preispolitik - siehe unten) da sonst die Kunschaft zum günstigeren Anbieter abwandert. In so fern ist es für ein Unternehmen nicht sinnvoll den Preis zu senken da daraus kaum Gewinn gezogen werden kann.

Grafische Darstellung

GRAFIK

---...___

\

\

Ein Ausbruch aus der Preisphalanx nach oben hin führt zu starken Umsatzeinbusen - die Preis-Absatz-Funktion, der Nachfragekurve, in Bezug auf steigende Preise ist sehr elastisch. Preissenkungen führen zu geringen Umsatzsteigerungen - sehr unelastisch. Dort wo die beiden Kurven zusammentreffen, am Knick der Kurve, lässt sich der größte Umsatz erzielen.

Passive Preispolitik

Ein Unternehmen richtet sich, um Preiskriege zu vermeiden, nach dem Marktpreis und versucht über andere Mittel wie Qualitätsverbesserungs, Produktdesignänderung die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu lenken. Zu einer passiven Preispolitik kommt es wenn alle Anbieter gleiche wirtschaftliche Stärke besitzen.

Angebotsmonopol

Monopolisten können aktive Preispolitik betreiben und so den Preis autonom bestimmen.

Ursachen für Monopole

Rechtliche Monopole

Z.B. das alleinige Anrecht auf Erfindungen, Systeme durch Patente und Lizenzen.

Vertragsmonopole

Absprachen zwischen Unternehmen, die so ein Kollektivmonopol formen.

Öffentliche Monopole

Öffentliche Unternehmen wie die Deutsche Bahn anfänglich.

Gewachsene Monopole

Ein Unternehmen das sich nach langem Wettbewerb die Markführung erkämpft hat.

Natürliche Monopole

Unternehmen die Wasser oder Mineralressourcen besitzen.

Meist sind Unternehmen mit Monopolstellung sehr große Unternehmen. Durch die damit einhergehende Massenprodutkion kann der Preis niederiger gehalten werden als es viele kleine Unternehmen schaffen würden.

Da der maximale Gewinn an der Kapazitätsgrenze erzielt wird droht hierbei keine künstliche Verknappung zur Preissteigerung obgleich der Monopolist sie anstrebt.

Den Sondergewinn den ein Unternehmen aufgrund seiner Monopolstellung erziehlt nennt man: Monopolrente.

Berechnung

Der Erlös E errechnet sich aus der Nachfragemenge m und dem Preis p:

E = m * p

Der Gewinn G errechnet sich aus dem Erlös abzüglich der Gesamtkosten K.

G = E - K

Der Gewinn ist am größten wenn:

- der Grenzgewinn G' gleich 0 ist.

- wo die Differenz zwischen Erlös und Kosten am größten ist -> E' = K'.

Der Punkt auf der Preis-Absatz-Funktion an dem der größte Gewinn möglich ist wird Cournot'scher Punkt genannt.